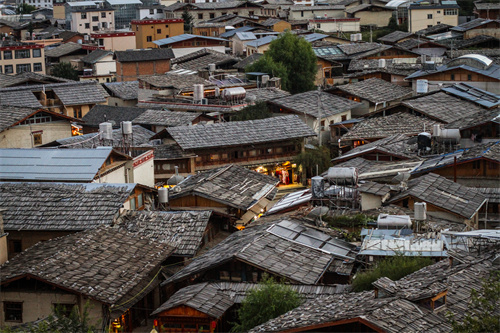

迪慶州州級非物質文化遺產代表性項目——德欽藏族民居建筑

小編為大家提供香格里拉資訊,香格里拉旅行攻略,香格里拉美食,香格里拉酒店,香格里拉會展,香格里拉團建,香格里拉活動策劃等一切相關信息

德欽藏族民居建筑是德欽建筑藝術的基礎,為德欽建筑藝術的發展奠定了基礎。它體現了德欽藏族人民的文化、社會、經濟發展現狀和歷史,具有較高的民俗學研究價值。它不僅是藏族人民防風雨、避敵害、供人生存休息的場所,它還體現了廣大藏族人民的審美意識形態。

民居聚落的基本形態

涉藏地區民居早期聚落無論在農區或牧區,主要是以部落形式出現的。涉藏地區社會進入封建領主制后,出現了以封建領土為核心的新的聚落形態;同時隨著藏傳佛教形成后,宗教的社會影響力不斷擴大,還出現了以寺廟為中心的聚落。上述三種形式的聚落形態并存的局面一直延續到現代。由于生產方式的緣故,在農區、半農半牧區三種聚落并存的現象普遍存在,而在牧區,除部落聚落以外,其他兩種聚落形成不十分明顯。在農區和半農半牧區,民居聚落大多以堡寨為基本單位。從生產要求來看,住宅群的分布是按耕地同牧地的面積大小而定,少者三五家,多者十幾家乃至幾十家,也有個別地區在一百家以上。住宅較多的地區,都是土地肥沃、水草豐茂、氣候較好和交通方便之地。

藏族民居根據生產方式來劃分,大致可以劃分為農區民居和牧區民居兩大類型,農區民居為固定式建筑,而牧區民居除越冬的簡易固定建筑外,主要為活動建筑——帳篷。

牛毛帳篷

德欽屬于半農半牧區,特殊的生產方式自然促成了生活方式的特殊性,牛毛帳篷便是德欽半農半牧型經濟帶來的特殊生活方式的表現之一。

德欽牧民的牛毛帳篷無論是原料和搭設形式都與我國其他從事游牧業的民族有著較為明顯的區別,這種區別也正是雪域高原鮮明地域特色和藏民族特色之所在。

在篷頂開有一條寬約50厘米,長1.5~2米左右的天窗,天窗上有一塊活動蓋簾,白天和非雨雪天開啟,用以采光和通風,夜晚和雨雪天則關閉。帳篷的門一般開在背風的方向,門一般為固定式,有的是以左右帳抄合而成,白天撩起,晚上關閉;有的則專門制作兩片門簾,進出時撩起即可。為防止雨水和寒風滲入,在搭設帳篷選址時,一是選背風、向陽的地方;二是地勢不能太平坦,應略有傾斜,帳篷搭設好后,同時在上方(地勢稍高的一方)和左右兩方挖一條排水溝;三是在帳篷內壁四周用草餅或石塊砌一道高30~40厘米的圍臺。

牧區帳篷的顏色絕大多數為黑色,也有極少數的黑白花帳篷。帳篷的外形主要有三種,一種形似漢地四坡歇山式屋頂形(其底部平面有四方和長方形兩種)、蚌殼形(有的稱覆缽形,其外形形狀恰似扣置的蚌殼或倒置的缽,底部平面為不規則橢圓形)和尖頂式簡易帳篷。在帳篷內正中的兩個支撐桿之間搭設灶臺,在灶臺的上方,一般作為供奉神靈之處,放置有佛像和供品。

牛毛帳篷的圍護體屬毛織品,有防水、保暖、彈性好、防腐性強等特點;加之輕便,易于安裝、拆卸和搬遷,十分有利于高原游牧生產。千百年來,一直是牧民居住建筑的主要形式。

休閑帳篷

休閑帳篷使用時間較多的時日,一是在各地較為盛大的傳統節日期間;二是在高原春回大地,萬物復蘇,綠草茵茵,鮮花盛開的踏青時節。

涉藏地區民居中的固定建筑是指用泥、木、石等天然建筑材料在地面或隱蔽處建造的永久性不可搬運的建筑物,這種建筑物是供其主人飲食起居的生活空間。固定建筑根據各地的自然環境和條件,大體從結構上區分為泥木結構、石木結構、木結構、土結構、混合結構等幾大類;若按其主人的社會地位和職業的不同,可分為農民住宅、僧人住宅、貴族領主或土司頭人住宅、城鎮居民住宅等。

藏族對于建房十分重視并有諸多講究和禁忌。從破土動工至新居落成喬遷,均不得有半點馬虎。開工之前,須請活佛高僧占卜,以示吉兇;動工之時,必須按藏歷中所規定的吉日擇時動土,其方位須遵照天文學中的星相學說法選定。在安置正門時,要在門頭放上五彩吉祥哈達,以示吉祥。

搬進新居,把家中安頓好后,擇一個吉祥日子,通知親朋好友屆時來新居過“康蘇”。“康蘇”的這一天早晨,房主一家準備了五彩經幡插在新居房頂的西北角和東北角上,向諸路神佛獻上青稞酒,煨上用松柏枝、小杜鵑枝葉、糌粑等天然香料組成的桑,用火點燃。

在廣大涉藏地區,建房習俗也不盡完全相同,但大同小異而已。

外部布局:固定式民居無論何種結構,在外部布局上大抵為封閉式院落,一宅一院。院落大多由兩大部分組成,一為住宅,二為院墻。住宅部分的平面組合有“一”字形的,有“┐”形的,有“┌┐”形的,也有四合院。“一”字形的其余三方為院墻,“┐”形的兩方院墻,“┐”形的一方院墻,四合院則以房屋四周的圍護墻作院墻,中有一天井。農區的農民和城鎮一般百姓的住宅以一字形居多,“┐”形和“┌┐”形者居少,四合院則多為身分顯赫的僧、俗上層的深宅大院。住宅的空間布局在層數多以一至三層為主,四層以上者為數甚少。院墻大體有木柵欄、土坯墻、夯筑土墻和砌筑片(塊)石墻,除木柵欄外,其他院墻大致在2米左右,相當于一層樓高。院門一般開在與正宅正面相對的院墻方,具體位置不一定與正宅門相對。絕大部分地區的民宅皆為平頂,頂上作用頗多,一是作曬臺,主要晾曬糧食;二是堆放糧食和草料;三是以作觀察瞭望,許多地方的民宅在平頂上都設有假層,即指敞口樓,主要用以堆放、晾曬雜物、草料等。在平頂女兒墻的墻角上,還建有供煨桑用的“松托”和供插嘛呢旗的墻垛。

室內陳設布置:藏族固定式民居建筑中,其室內陳設布置主次分明,重點突出。主要的部分也是重點部位則是主居室和經堂,其余部分則十分簡陋。主居室是家庭集體生活的多功能房間,由于主居室既是廚房和飯堂,又是臥室,還是待人接客的廳堂,所以,主居室一般都大于其他任何房間;室內基本陳設也多于其他房間。其主要陳設有爐灶(或稱火塘)、藏床、藏桌、壁柜或壁架等。因青藏高原天氣寒冷,加之藏族喜歡飲茶,所以他們飲食所需同御寒所賴的爐灶或火塘,都設在臥室內,終日生火,以便取暖、煮食。主居室中一般都作固定式壁廚或壁架神龕,依墻而立,用以放置衣、食及器物等。壁廚和壁架的體積較大,其制作粗細則視其貧富差別而有所不同。有的地區還在主居室中設有水柜(或稱壁缸)。藏床較為低矮,一般高度都在25厘米左右,寬80~90厘米,長約2米,木制單人,上鋪卡墊、毛氈、藏毯,白天可坐,夜間以相同有頂無底的木箱拼合而成,十分易于搬動。另一種是整體性的,其床上方三面有圍板,皆靠墻安置,少搬動。藏桌(又稱火盆桌)一般較長,多與床平行放置,形成一個組合。多數的藏桌都由三個方桌組成,其中一個桌內安置有火盆,以便取暖和煨茶等,一組藏桌的長度大約與一間藏床的長度相當。家人用餐或來客較多時,除一方依床而坐外,另一方配有與火盆桌長度相當的長條木凳,供人坐用。除主居室外,室內陳設十分講究的要算經堂了。藏族民眾除常到寺廟進行宗教活動外,家庭佛事活動也必不可少,諸如誦經、禮佛等,同時還常請喇嘛到家念消災祈福經。故凡藏族不論是寺廟喇嘛或農、牧民的住宅或帳篷中,都有經堂或供佛的設施。一般的經堂,寬大華麗,莊嚴整潔,經堂的布置及裝修都很講究,一般在經堂后墻安裝木制佛龕,類似壁架,上部做幾格龕臺,龕內供奉菩薩等物,龕臺下部為壁柜,很多經堂內兩側墻面也滿裝壁櫥,這些壁櫥里貯放香貢、法器、經卷等。一般側墻不裝壁柜(櫥)的則裝板壁。富人經堂,常在室內墻壁、天花板、外檐門窗、門外柱、枋等上面滿飾彩畫、雕刻或瀝粉貼金。

以上內容部分來源網絡,如有侵權,請聯系我們刪除