研學旅行

不吹不黑,還你一個真實的研學旅行

世界那么大,真想去看看

研學旅行的前世今生

說到“研學”,就不得不提起“游學”。早在中國古代就有“游學”的歷史,學子遠游異地,求師問道,尋求真知。孔子帶著諸弟子周游列國,拋卻政治和歷史的因素,這本質上就是孔子做了一次游學活動。因此,在談及“游學“時,一般都會把孔子周游列國奉為游學的鼻祖,就像錢穆將孔子奉為戰國游士之風的開創者一般。最早出現“游學”二字的《史記·春申君列傳》稱:“游學博聞,蓋謂其因游學所以能博聞也。”《北史·樊深傳》中也有“游學于汾晉間,習天文及算歷之術”的記載。追溯歷史,酈道元、玄奘、李時珍、徐霞客都可以算作游學的先行者,他們有明確的游學路線和資源,也有清晰的目標,方法則有訪談,記錄等等。可見,我國古人就有游歷四方,探尋真知的覺悟。

“游學”流變到近代之后,內涵發生了些許變化。比如曾國藩送出國門的赴美學童,還有其后的赴英留學熱潮,留日熱潮,留俄熱潮等,也被稱作是游學。到了現代,游學的概念內涵又有了變化,就是將組織學生前往學校之外的空間進行的教育活動,即我們口中的夏令營、冬令營,每年一到寒暑假,就會有許多家長將孩子送去參加冬夏令營,以此培養孩子的獨立自主能力、表達能力、解決問題能力、社會綜合實踐能力等。

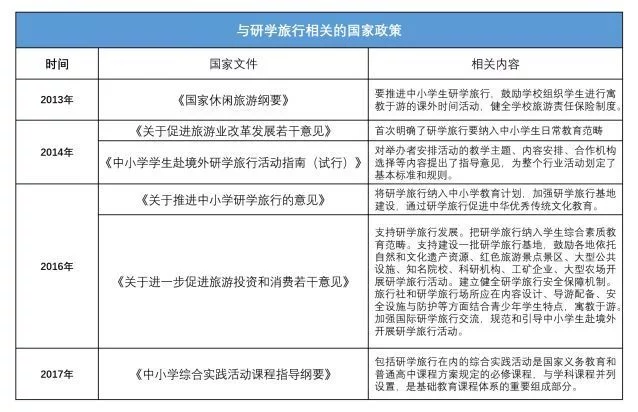

從2013年開始,國家就提出了“研學旅行”的概念。教育部的相關負責人也曾表示,“研學旅行不是一般的旅游,要有課程的開發,特別是到了富有教育意義的革命傳統基地和文化基地,要把革命的精神、文化的內涵講出來,讓學生受到教育。”相較游學,研學是一種研究性學習和旅行體驗相結合的校外教育活動,更加注重“學”,重視課程內容,更加強化其深刻的教育意義。

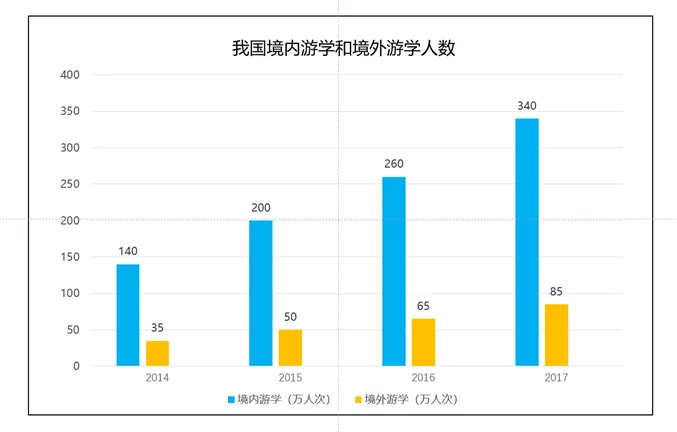

數據顯示,我國游學人次自 2014 年后迅速增長,境內游學人數由最初的 140 萬增長至 2017 年的 340 萬,境外游學人數則由 2014 年的 35 萬增長至 85 萬。境內游學群體為 6-18 歲中小學生,而境外游學群體以中學生和大學生為主。境內游學多安排在暑假或學期內進行,而境外游學多安排在寒暑假。

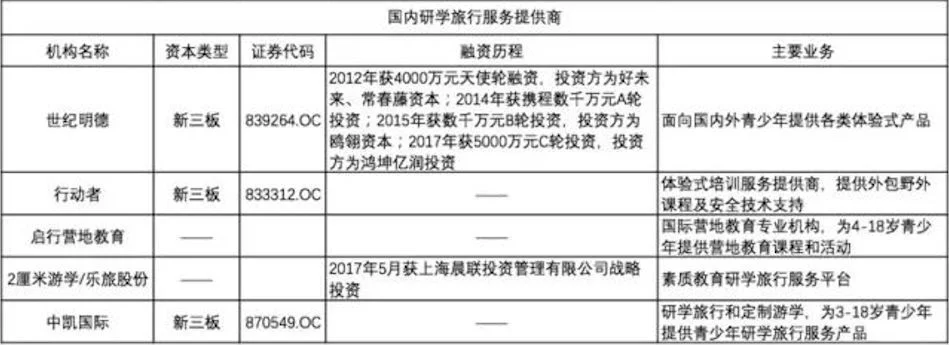

傳統的教育方式也已經不能滿足學生綜合素質全面發展的需求。體驗式教育理念和旅游業的跨界融合,使研學旅行成為市場熱點,研學旅行已經被列入義務教育和普通高中必修課,市場規模有望達到千億。特別是近年來文化+旅游的時代浪潮推動下,未來的研學旅行甚至會出現許多倍的爆發峰值。

目前對于研學旅行普遍認同的定義是:教育部門和學校有計劃地組織安排,通過集體旅行、集中食宿方式開展的研究性學習和旅行體驗相結合的校外教育活動。活動可以獨立進行或由單位正式組織。就目前的市場形勢來看,旅行機構依舊是組織研學活動的主要力量。

二

“過去,書本是孩子的世界

現在,世界是孩子的書本”

中外研學面面觀

相較于國內,國外的研學旅行要成熟的多。

1.日韓:研學旅行內容多樣,滲透率高

在日本,研學旅行被稱為“修學旅行”,是日本學生最具特色的活動。日本修學旅行始于1872年,由日本厚生省頒布了修學旅行的學制。1886年,東京師范學校師生一同進行了一次長達10天的遠足旅行。本意在于鍛煉學生的意志力和體能,鼓勵學生在長途跋涉的疲憊中戰勝自我。1946年被正式納入教育體系,自那以后,小學、初中、高中均制訂了相應的修學旅行制度,并每年帶領適齡學生在日本國內進行研習活動。日本的修學旅行是小初高教育的重要組成部分,內容多種多樣,滲透率很高,高中達到98%,初中達到95%,小學生則幾乎全部參加研學旅行。內容涉及從學習傳統文化知識、參觀國家公園、訪問歷史古跡,到職業選擇、自然體驗、考察先進企業甚至體驗商人活動等等,涵蓋了政治經濟文化等各個領域。

日本修學旅行以單獨的學校、班級為單位,根據學生年齡不同,在目的地和內容選擇方面也有所不同。日本修學旅行由政府提供經費保障,地方教育部門出臺管理細則,公益組織負責監督管理,社會各界提供大力支持,如今已經成為了日本文化的一部分。

近年來,在日本組織海外修學旅行的學校數量在不斷增加,目的多是讓孩子學習外語和培養國際化視野。目的地國家一般以北美、歐洲、東南亞、韓國等地為主。

在韓國,幾乎每個學生都參加過各種類型的研學旅游,其中較有特色的形式是畢業旅行。韓國教育部門將畢業旅行作為學生的一項必修課目,納入學分管理,學生只有參加并修夠相應學分,才可以畢業。

2.歐美國家:研學旅行歷史深遠,重視程度高

在16、17世紀的歐洲地區,作為貴族子弟的一種培養方式,“大游學”運動興起,英國、德國、法國和意大利人都崇尚“漫游式修學旅行”。

二戰后,旅游更是被歐美等國家作為學校系統內能拓寬大中小學生視野、提高跨文化理解能力的教育方式。

作為現代旅游業誕生地的英國,一直以來就有崇尚研學旅游的風氣,被稱為“大陸游學”的the Grand Tour,實際就是研學旅游。早在17世紀,英國王室就有教師帶領王子們周游列國的先例;到了18世紀,這種游學普及到英國上流階層;到19世紀,倘若當時英國的青年學子,尤其是貴族子弟不曾有過海外研學旅游的經歷,就會被人看不起。今天,很多英國家長會選擇在暑假帶著孩子一起旅行,有些沒有家庭出游計劃的學生也會參加學校組織的出游,在旅途中學習知識。

美國孩子參加假期活動主要還是憑借興趣愛好,所以研學旅游和夏令營、冬令營一樣,為滿足或培養孩子的興趣愛好提供了多種多樣的選擇。例如美國霍奇基斯高中曾組織10-12年級的學生去南極開展為期3周的探險之旅,讓孩子們在考察南極半島和周邊島嶼,觀察鯨魚、磷蝦群,拍攝帝王企鵝、海豹、冰山的同時,聽取隨行的南極科考專家學習生態學和當地歷史。此外,不少美國高中生會在假期里參加國內名校游,了解高校特色,為將來升學選擇做準備。

縱觀以上各國的研學旅行,盡管各國文化不盡相同,研學市場成熟度以及研學產品的策劃方式也有所差別,但是讓孩子走出家門感知世界的目的是一致的。真正的研學旅行應該是使學生在旅行的過程中去感受、發現、思考、探究、分析、總結,每一次研學旅行應該是帶著問題出門,帶著成果和思考歸來,該將自己所學知識在旅行體驗中實踐、應用、檢驗之后將知識進行整理與融合,從而形成相對系統化的思考和認知。

三

既要讀好萬卷書,又要行好萬里路

熱潮下的疑慮與反思

研學旅行以旅行為載體,以研學為目的。雖然這一活動納入了教學計劃,但由于專業師資匱乏等各方面現實條件的制約,容易出現課程目標不明確,主題選擇不清晰,運行形式不規范,導致學生缺乏學習的主動性和積極性等問題,有的活動出現“游而不學”“學而不研”的現象,流于形式,效果不佳。

因此,熱浪之下帶來競爭之勢,也必將冷靜思考。

1.定位認識要清晰

市場上的研學旅行產品大多數本質上還是“多旅少學”“只旅不學”。大多數研學項目執著“表象”,比如精心策劃文案,猛砸課程設計……表面狠下功夫,實際原地踏步,并未參透真正的研學旅行要實現教育和旅游的跨界融合,核心元素要去融合,而不是組合。作為研學旅行的核心元素之一的研學產品包括前期、中期和后期的課程準備,然而縱觀市面上的很多研學產品缺少對實際情形的具體考慮。進行中又未考慮到學生的相關知識儲備,影響學生對研學內容的準確感知。而且研學旅游產品較少,且以呆板、說教的會展型產品為主,充其量增加一些科技手段,但缺乏互動性,并沒有在定位上細化,缺乏針對不同人群做出差異性的設計,不能在深度上適應消費群體的文化層次。“研學游”結合現代旅游的體驗性屬性,使研學知識形象化、生動化和時尚化,讓書本里的東西活起來,地下的東西走出來。

隨著人類邁入信息化社會和互聯網時代的到來,學校教育的內外環境、組織形式和功能作用正在發生巨大的變化。“學習”的概念已經被重新定義,教育生態也正在進行轉型和重構。教育不僅能在教室中開展,也可以在旅行和營地中進行。知行合一,注重實踐和體驗,才是未來教育的發展方向。研學旅行正是順應教育發展的這種大趨勢,是對我國素質教育方式的創新。不論是學校家長,還是旅行機構,對研學旅行真正的內涵和定位要有相當清晰明確的認識和了解。

2.內容體系要“走心”

課程同質化嚴重且產品缺乏嚴謹的統籌與規劃是研學市場的一大問題。其推出的研學產品和課程基本大同小異,而且銷售人員往往把研學游等同于夏令營,所推薦的線路不外乎主打名校游、奢華游一類,對于研學游本身的服務和行程細節則都未涉及。很多已經開設的研學項目形式多停留在參觀、游覽,內容上多是將成人旅行項目冠以“研學旅行”的名頭,或者是照搬戶外親子真人秀節目的任務和游戲的“課程”,互動體驗環節較少。產品同質化、學習特性不明顯等成為研學市場的普遍問題。其關鍵原因在于專業研學設計人員和相關內容策劃人員數量有限,使得研學課程體系豐富度不夠。

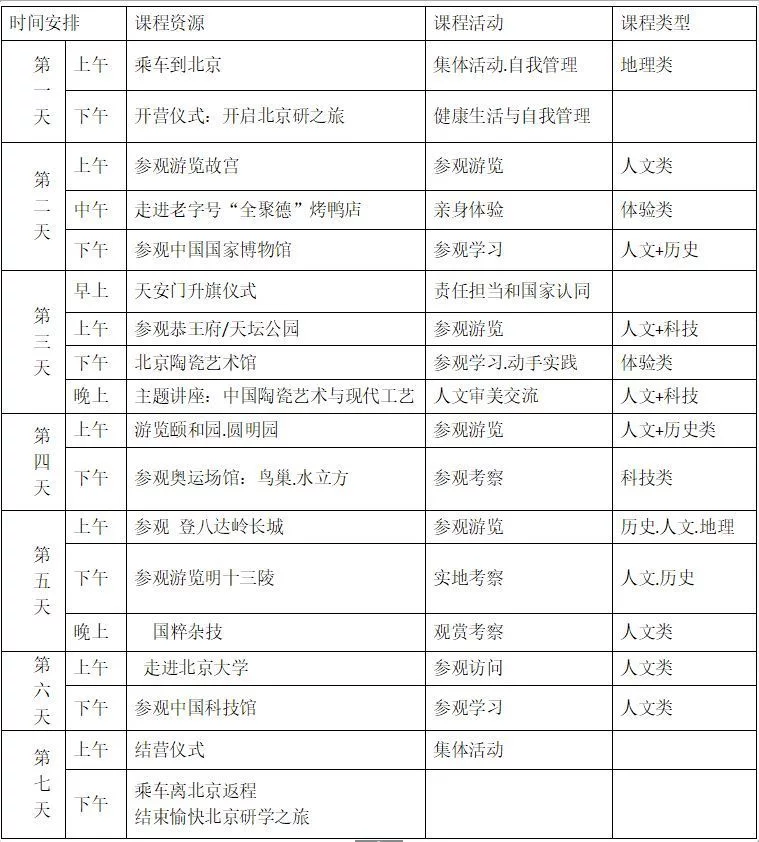

縱觀課程現狀,研學旅行活動是面向學生集體開展的,學生的興趣、愛好各不相同,研學旅行活動無法滿足每個學生的個性化需求,但也要盡量避免僅設計單一的目標和內容,而是應該廣泛、深入地進行教育資源開發,拓展學生學習的空間,在一次旅行活動中設計多元化的目標和內容。

“教育+文旅”模式下所誕生的產品所直接面對的都是未成年人,知識體系和價值觀尚未完善,對孩子的引導和安全保障并不能用純教育或純旅游產品中的常規方法,導師成了連接旅游目的地、課程、家長和孩子的最重要紐帶,也是解決突發事件的核心,更甚者可能會影響孩子最終的研學體驗。

面對不斷增加的市場需求,專業研學導師成為了研學市場新寵,研學旅行與一般的游學等體驗式教學不同,需要與綜合實踐活動課程統籌考慮,要引導學生主動適應社會,促進研學旅行和學校課程有機融合。

但是目前研學旅行方面的專業人才稀缺。據了解,傳統旅行社的導師來源主要有兩種:一種是找一些名師名家來做演講,另一種是傳統導游稍加培訓就直接上崗。教育“容不得半點含糊”,導游和導師,一字之差,差之千里。

目前國內研學旅行處于起步階段,未來研學旅行將逐漸走向正軌,若想在火熱的文旅市場立足,除了需要設計相對完整且系統的研學課程體系外,還需要專業的研學導師,這就要求高校需要設置相關專業和研究中心,從而大批量培養研學旅行方向的人才,滿足市場需求。

3. 反饋評估要完善

研學效果評估機制有待完善。不少學校和機構在教學開展是一味注重過程,但后續的督促檢查、考核卻乏人問津,這樣就很難判斷研學旅行是否取得了實質性的效果。對于研學產品服務后期的效果仍無權威的評估與指導,基本上仍停留在從業機構內部對于整體運營的評估、調整。試問如此“大且全”的體量和課程,如何保證研學的教育效果?而其效果又依舊什么來判定?產生這樣的疑問,一個很重要的原因在于行業標準和反饋機制的缺失。

真正做好做實研學旅行,逐步建立健全考核評價體系十分重要。從“解剖麻雀”開始,科學研判,建立監督體系,有效監控研學旅行全過程中的主題、步驟、方法、實施、效果,分析研判遇到的各種困難和問題,有的放矢,進而制定有效的改進措施。此外,考核評價體系不僅要覆蓋學生、教師,也要覆蓋學校與政府相關參與部門的方方面面。

先看看《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》對綜合實踐活動課程的要求。《指導綱要》強調設計與實施綜合實踐活動課程,要引導學生運用各門學科知識分析解決實際問題。“學科知識”反復強調,這就要求學生在研學旅行過程中研究和掌握的知識、能力和素養,要盡量呼應課堂和課本知識,再通俗點講,研學旅行課程要對著課本來,否則,就不會受到學校歡迎。只有主題設計獨到、環節預設合理、學生歡迎接納、符合國家要求、對應學科學習的精彩課程才能經得起社會和市場的檢驗。